陈树华、何长工、杨立三等人设计出我军第一面军旗

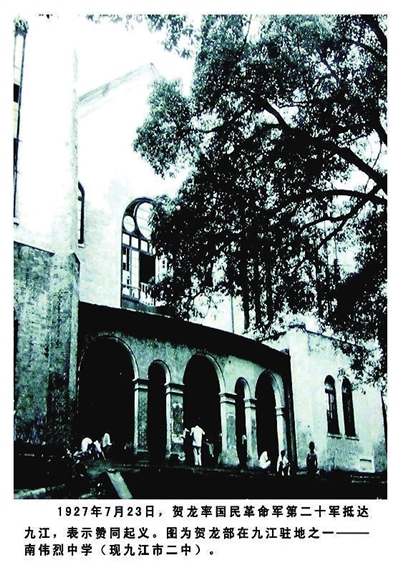

▲1927年7月23日,贺龙率国民革命军第二十军抵达九江,表示赞同起义。图为贺龙部在九江驻地之一——南伟烈中学(现九江市同文中学)。

▲ 起义部队向南昌行进经过的马回岭火车站

1927年8月1日的南昌起义向国民党反动派打响第一枪,同年9月9日的秋收起义打出中国共产党第一面军旗。这枪象征着革命力量,这旗指明了革命方向。但是,你不一定知道,这两次起义都是在地处赣北的九江策划的,这一枪一旗也是在九江这块红土地上孕育出来的!九江策划了人民军队打响第一枪

1927年4月12日和7月15日,蒋介石和汪精卫分别在上海和武汉发动反革命政变,残酷屠杀共产党人和革命群众。一时间,国内形势恶化,白色恐怖弥漫,不少从事革命活动已暴露身份的中共党员开始向江西九江转移。

九江为江西省北大门,地处长江中游,上游连武汉、重庆,下游达南京、上海,陆地直通南昌、福州、合肥、杭州等省会城市,号称“三江之口,七省通衢”。

为反抗国民党反动派的屠杀政策,挽救中国革命,中共中央决定在江西九江集合自己掌握和影响的部分国民革命军南下广东,会合当地革命力量,实行土地革命,恢复革命根据地,然后举行新的北伐。

国民革命军第十一军第二十四师师长叶挺率部首先抵达九江,随后蔡廷锴的第十师归叶挺指挥跟进。贺龙的第二十军,黄琪翔的第四军也陆续向九江开拔。

7月14日周恩来到达九江调研,并召集九江市委负责人谈话,讲了当前的形势和共产党将要领导武装起义,但九江不是作战的地方,指出九江形势会很快逆转,要做好撤退的部署。

7月20日,中共领导人和军事主官谭平山、李立三、邓中夏、聂荣臻、叶挺等人,在九江英租界海关召开会议(史称“谈话会”)。“谈话会”由谭平山主持。会议认为南下广东已不合时宜,九江又不是打仗的地方,而南昌距九江仅百里路程,又有铁路直通。更重要的是,南昌是蒋介石器重的省会城市之一,在这里打响第一枪,至少能达到震慑国民党反动派的作用。这次会议意义重大,它第一次明确提出在南昌举行武装起义。

7月24日,国民革命军第四军参谋长叶剑英从军长黄琪翔那里获悉汪精卫将于29日召开庐山会议,借机剥夺贺龙、叶挺的兵权。为避开国民党特务骚扰,叶剑英召集贺龙、叶挺、高语罕、廖乾吾四位军事主官在城区甘棠湖中的一条小船(划子)上,以游湖作掩护召开紧急会议(史称“小划子会议”)。会议决定,第一,贺、叶不上庐山开会;第二,不执行张发奎将部队集中德安的命令;第三,叶挺的部队25日开拔,贺龙的部队26日开拔。“小划子会议”得到了周恩来、李立三、邓中夏、谭平山、恽代英等中共领导人的认可,南昌起义至此进入实施阶段。

8月1日凌晨2时,在周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承的领导下,南昌起义第一枪打响。敌我激战至拂晓,全歼守军3000余人,缴获各种枪支5000余支(挺),子弹70余万发,大炮数门。

南昌起义的一声枪响,使蒋介石恼羞成怒,对策划、孕育这次起义的九江城乡进行疯狂报复。大批来不及转移的中共党员和革命群众在地毯式搜捕中遭到屠杀。一时间,血雨腥风,尸横遍地。到8月7日,70多名共产党员、共青团员和工农学生运动骨干被捕。8月9日清晨,国民党反动派在九江大校场设立刑场,将其中的25名共产党员和一名国民党“左派”人士集中枪杀,制造了震惊全国的“八九”惨案。

历史告诉我们,南昌起义,九江人民付出了沉重代价。

九江孕育了人民军队第一面军旗

“八一”南昌起义后,在大批共产党员和革命群众惨遭屠杀,革命处于严重危机的紧要关头。1927年8月7日,中共中央在汉口召开紧急会议(史称八七会议),确定深入开展土地革命和武装反抗国民党反动派统治的总方针,把发动农民举行秋收暴动作为党在当时的最主要任务,决定在农民运动基础较好的湘、鄂、赣、粤四省举行秋收暴动。

1927年8月下旬,中共中央政治局候补委员毛泽东根据中央八七会议精神和湖南省委秋收暴动计划,以中央特派员的身份来到湘赣边界组织秋收暴动。

位于赣、湘、鄂三省九县中心的九江市修水县就是毛泽东领导的秋收起义主要策源地。

原本参加南昌起义的驻汉警卫团和平江工农义勇队因与起义部队失去联系而改道到修水驻扎,等候中央命令。为充分发挥修水驻军的主力军作用,毛泽东以中共中央特派员、秋收起义前敌委员会书记名义,决定秋收起义部队以师建制,总指挥由原驻汉警卫团团长卢德铭担任,并统一部队番号为“工农革命军第一军第一师”。师部设在修水县城,由余洒度任师长,余贲民为副师长,钟文璋为参谋长。师下辖三个团,即警卫团改编为第一团,钟文璋兼一团团长;安源和萍乡的工农武装编为第二团,团长王新亚;浏阳工农义勇队编为第三团,团长苏先骏。平江工农义勇队补充到一、三团。为表明工农革命军第一军第一师是在中国共产党领导下的工农革命武装,毛泽东指示参谋处处长陈树华、参谋何长工、副官杨立三设计军旗。何长工根据自己在法国勤工俭学时见过苏联红军军旗的旗样提出设计方案,在此基础上反复修改,终于设计出工农革命军第一军第一师军旗。旗幅为红色,象征革命;旗中央为白色五角星,象征中国共产党领导;星内交嵌的镰刀斧头,表示工农大众紧密团结;旗幅一侧的白布条上竖写着“工农革命军第一军第一师”字样。为避免敌军追剿,合编后部队对外仍打着国民党的旗号称“江西省防军暂编第一师”,实际上是灰色旗号下的一支红色武装。

军旗制作出来后,根据毛泽东指示,师长余洒度在修水县山口镇(距修水县城30公里)召开建军编师大会。9月初,毛泽东在安源张家湾召开军事会议,部署发动秋收暴动,决定起义部队的三个团,于9月9日分别由修水、铜鼓、安源出发向长沙进军。

9月9日凌晨,秋收起义的第一枪在九江修水打响。工农革命军第一军第一师师部及一团全体官兵,在总指挥卢德铭率领下,颈系红领带,臂佩红袖章,高举工农革命军第一军第一师的鲜艳红旗,引吭高歌:“红色领带系在颈,只顾死来不顾生”,浩浩荡荡向湖南境内行进。

起义部队各团在向长沙进军途中,均遭国民党反动军队围堵,以致伤亡惨重。在此急关头,毛泽东令各路部队在湖南浏阳文家市会合。在文家市,毛泽东决定放弃进攻长沙的计划,并主持召开了前委会议,会议决定部队向湘赣边界农村转移。9月23日,部队到达江西萍乡芦溪县境内,遭到江西军阀朱培德部和江西第四保安团数路夹击,部队损失严重。9月29日,部队到达永新三湾,毛泽东主持召开中共前委扩大会议,会议根据部队当时的实际状况,决定对部队进行改编。

三湾改编初步解决了如何把以农民及旧军人为主要成分的革命军队建设成为一支无产阶级新型人民军队的问题,是我党建设新型人民军队最早的一次成功探索和实践,从政治上组织上保证了党对军队的绝对领导,奠定了政治建军的基础,标志着毛泽东建设人民军队思想的开始形成。

九江人民对秋收起义所做的重大贡献得到了毛泽东的充分肯定,有诗为证:“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。匡庐一带不停留,要向潇湘直进。地主重重压迫,农民个个同仇。秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动。”诗中“匡庐一带”,指的就是九江地区。

秋收起义,为九江修水铸造了“三个第一”的伟大丰碑:即中国工农革命军第一面军旗在这里设计、制作并率先升起;中国工农革命军第一军第一师在这里组建;秋收起义第一枪在这里打响。

九江启航的两支部队在井冈山会师

秋收起义后,毛泽东率领经三湾改编的工农革命军上了井冈山,创建了以宁冈为中心的井冈山革命根据地。

1928年4月28日,毛泽东率领的秋收起义部队和朱德领导的南昌起义部队在井冈山胜利会师。会师后,毛泽东将两军合编为中国工农革命军第四军,以此勉励部队发扬国民革命军第四军(铁四军)的大无畏牺牲精神。这是我军历史上第一支正规化工农武装,不仅壮大了井冈山的革命武装力量,而且对巩固扩大全国第一个农村革命根据地,推动全国革命事业的发展,具有深远的意义。同年5月4日,中国工农革命军第四军改称为中国工农红军第四军,亦称“红四军”。

为适应中国工农红军不断发展壮大的新形势,1930年6月13日,毛泽东主持召开了“汀州会议”,确定了在汀州整编红军的决议。6月19日,红四军,红三军,红十二军在长汀南寨广场正式整编为红军第一路军,亦称第一方面军或称中央红军。同时整编的还有第四方面军、第二方面军和西北红军等红军部队。

1933年7月11日,中华苏维埃共和国临时中央政府根据毛泽东主席的提议,决定8月1日为中国工农红军成立纪念日。从此,8月1日成为人民军队的建军节。

1935年遵义会议后,在毛泽东指挥下,人民军队胜利完成了万里长征这一壮举;赶走了日本帝国主义;推翻了蒋家王朝。人民军队的名称也随着战略转移而变换,从红军到八路军、新四军,再到中国人民解放军,虽然称谓有变,但人民军队的本色没有变。

新中国成立后,人民军队担当着保卫国防,参加社会主义革命和建设的任务,同时开展革命化、现代化、正规化建设,使之发展成由陆、海、空三军和导弹部队组成的诸军、兵种合成的雄师劲旅。

今天,人民军队走过了93年的艰难而光辉的历程。纵观从无到有、从小到大、从弱到强的建军之路,我们由衷为人民军队的日益强大感到欢欣鼓舞,更为九江这块人民军队启航的红土地感到骄傲自豪!