■ 邹胜军

在赣北湖口农村,每个村里都有轮流管年的人。管年,顾名思义,就是管理年事。过年时,负责打扫祠堂卫生、贴对联、号召祭拜祖先活动则是最重要的年事。管年,是村民自发行为,轮流义务劳动,每户男丁,一个人管一年,或者几个人共同管理一年。按照乡下话来说就是“劳头的”。

年三十下午,县城的小区空空如也。前几天,各种牌照外地小车,停在路边、车位,现在空荡荡。通往乡镇的县道、乡道、机耕道,农家小院,满眼皆是车。

我在县城生活了五十余年,近年来,每年都要陪伴父母在农村过年。今年,与几个族人兄弟,有幸参与“管年”、“还年”活动。

农村的年味,远比城里浓烈。空气里,弥漫着过年的香甜气息,而且愈来愈浓。此起彼伏的爆竹声和天空呼啸而过的烟花炸裂声,预示农村年三十的重头戏“还年”即将来临。

腊月三十下午,几个管年的族人,相约来到祠堂,开始忙碌,打开祠堂大门,分头行动,把八仙桌拼放在一起,长条凳抹干净,环绕祠堂四周摆放,检修更换灯泡、清除神案的灰尘,打扫门前卫生、爬上楼梯悬挂祠堂两边的灯笼、点燃大蜡烛、写对联的写对联、贴对联的贴对联。又来到土地庙,贴对联,足足忙活了近二个小时。一年一次,只为晚上“还年”有个干净整洁的环境。做完这一切,又分头去到每家每户,通知晚上九点“还年”。湖口 “还年” 民俗,充满仪式感,各乡镇略有不同。有整村一起祭拜祖先“还年”,有按照近亲族人,一房人来“还年”,有的则各家各户独自“还年”。

老家流泗邹源学堂村,源自东鲁,两千多年来,南下迁徙。第五十九世邹荐公为江西始祖,荐公南北朝时任洪州(南昌)都督,其生五子,分别为曦、晖、时、旺、昭,五子俱为显宦,幼子昭公任饶州刺史,职满荣归,过境湖口武山莲花寺。见青山绿水,民风淳朴,有晋太元十二年慧远禅师创莲花寺,有靖节先生亲植五棵柳树,此前菩萨托梦指点“遇武(山)则停,遇剑(山)则住”,认为此神仙宝地,遂卜居在此,繁衍生息。明洪武年间,第八十四世邹国昌由武山邹家巷携家眷辗转流泗史家桥附近,见地势开阔,水肥草美,可以兴后,遂在此扎根繁衍,子孙后代枝繁叶茂,后裔分迁皆名“邹源”,以“源远流长”之意。繁衍当下邹源十八湾,至吾辈已经103代,两千余年。

我村多年以来约定成俗,集体祭拜祖先,统一时间“还年”。集体祭祖,首先是人多热闹人丁兴旺,二是彰显团结和谐宗亲一家人。“还年”需要准备一个剁桶,剁桶里有鱼、肉、大蒜、白菜、粑、筷子等,一个提篮,提篮里有香、纸,还有一墩礼花鞭炮。

近年来,村里通过新农村建设,已经非常美丽。池塘砌岸、路边绿化、健身器材、墙面粉刷,水泥道路通到各家楼房门口。以前晚上漆黑一片,现在路灯亮起来,如同白昼。

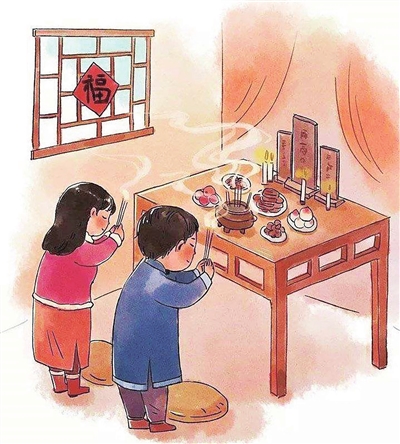

临近九点,大家从四面八方来到祠堂。祠堂里里外外,人头攒动。神案上,一对大红蜡烛,燃起高高的火苗,象征着红红火火。村里人平时外出学习、工作,也只有过年回家相见。大家打着招呼,彼此互相致意问候。脸上洋溢着喜悦,每家的剁桶都整齐摆放在八仙桌上,在香炉中烧起纸钱。在祠堂前,燃放礼花鞭炮,在“天地君亲师”牌位前、观音菩萨前,焚香、化纸。祠堂前的道场上,冲天炮声此起彼伏,震耳欲聋。祠堂里,烟雾缭绕。管年人需四处环视,看是否有没到的人,没到的,需要再等。待所有族人都已到齐,各自鞭炮放完,然后一声吆喝“拜祭祖先”,祠堂里黑压压的一片人,对着神案上牌位作揖祭拜。接着,又掉转头,对着门外,祭拜天地。拜完,端了自家的剁桶,上百人,浩浩荡荡来到村东土地庙前,剁桶放在庙前空地上,又是焚香化纸点燃鞭炮,最后又是一声号令,祭拜,大家纷纷对着土地庙祭拜作揖,又转身回头对着天地祭拜。礼毕,各自取了自家的剁桶,就开始做年夜饭或者守岁了。

第二天凌晨,“出方”的鞭炮此起彼伏。早上八点,还有一个集体活动,整村族人去祠堂给观音菩萨上茶。每个人手里端着托盘,提着香篮,鞭炮。托盘里面盛着水果、粑、茶水,燃放鞭炮,焚香,又是弯腰作揖祭拜。又来到土地庙里燃放鞭炮,焚香,作揖祭拜。

近年来,我热衷搜集整理地方文化工作。还年习俗,每个乡镇都有,只是有的地方叫完年。“还”在词典中有“回报别人对自己的行动”这一注释。“还年”,即回报这一年所有有恩于我们的人,这样诠释“还年”,不知是否恰如其分。天地君亲师位,天地为世界,君为忠君爱国,寓意我们感恩世界,报效祖国,孝亲顺长,尊师重教的价值观念。

许多住在城里的老人,都要回家参加“还年”仪式。在他们心中,这就是不忘初心,是慎终思远。只有还年,才叫过年,才有年味。

我已年过半百,正在慢慢变老。我希望未来,在大年三十的晚上,在灯火通明的祠堂里,我都能夹在这群老少爷们之间,虔诚弯腰,双手合十作揖,感恩天地君亲师,感恩这世界所有的一切。

天地很大,我们很小,能在自家的老屋里,一大家人其乐融融,儿孙满堂,环绕父母膝下,在故乡的小道,陪伴父母走一走,看到他们整天乐呵呵的笑容,与朴实厚道的乡邻叙叙旧,这个年,格外温暖。