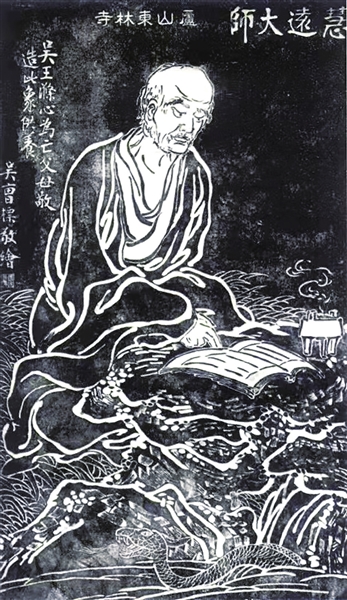

▲ 东林寺藏《东林十八高贤·慧远大师》碑刻拓片。

宋代萧照绘制的《虎溪三笑图》。

庐山东林寺旧影。

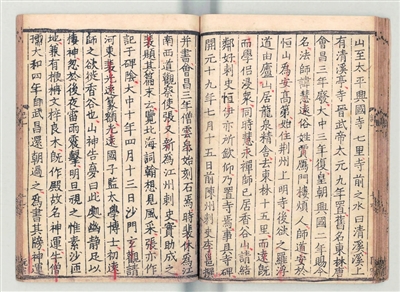

宋代陈舜俞撰《庐山记》(南宋绍兴年间刊本)中有关慧远的文字记载。

■ 张国宏

慧远与庐山的不期而遇充满历史的机缘。

公元378年,前秦兵围襄阳。在城内弘法的道安预感到日益迫近的危险。为了使弟子免受战祸,保存传播佛法的种子,忍痛遣散了徒众,包括他最信任器重的弟子慧远。

慧远带着生死离别的痛苦与“道流东国”的重任,向充满未知与希望的南方进发,挂居荆州的上明寺,一待就是两年。一日,他想起了与师兄慧永结庐罗浮山的约定。于是在公元381年率领数十弟子,沿江东下抵达江州(今九江)州治寻阳。这是慧远第一次踏上江南的土地,第一次走近雄伟秀美的庐山。空旷的山谷、幽静的云林,让他怦然心动,萌生了栖隐庐山、息心养性的念头。机缘巧合的是,在香炉峰下他与慧永不期而遇。原来先行南下的慧永落脚寻阳时,受到江州刺史陶范的盛情款待和热情挽留,便中止了南下罗浮山的脚步,栖居在陶范帮助建起的西林寺里。

罗浮之约已无必要,南下弘法失去意义。在慧永的劝说与挽留下,慧远便在西林寺附近盖了一个龙泉精舍落居下来。公元386年,江州刺史恒伊考虑到慧远门徒益众、精舍局促,又为他建了一座新的寺院,因处于西林寺之东,而命名为东林寺。从此,慧远以东林寺为基地,三十余年迹不入俗、影不出山,“风流天下闻”。

山中素王

东晋时期佛教进入中国不久,立足未稳,与根深蒂固的儒学与土生土长的道教不可同日而语。佛教要站稳脚跟,必须开辟一条以释道之学阐释佛学的融通之路,慧远敏锐地捕捉到这点,并进行了艰辛的探索。

慧远儒释道精通。他十三岁就随舅舅游学洛阳、许昌一带,接触了大量的中国传统文化典籍,精熟儒家经典和庄老之学。二十一岁时与弟弟慧持在恒山聆听道安开讲《般若经》,恍然大悟,弃儒学而皈依佛门。他天资聪慧,勤奋刻苦,很快就精熟了《般若经》。二十四岁开始登台讲经,一鸣惊人。慧远的讲经之法与众不同,常以中国传统文化典籍比附讲解佛经义理,使惑者明晓、听者开悟,受到普遍欢迎,得到道安的高度肯定。这个独特方法在庐山发挥到了极致,收到了很好的效果,培养出了上百名佛学精深、持戒精严的弟子,形成以慧远为核心,以僧济、昙邕、道祖、刘遗民、宗炳等为精英的僧团,引起了海内外的普遍关注和积极的响应。一时间,息心之士、贞信之宾望风遥集、不期而至,就连异域他国之僧也都来致敬问礼。

慧远文诗画俱佳,为文人士大夫所激赏和钦慕。荆州刺史殷仲堪才辩纵横,慕名到东林寺拜会慧远,两人相谈甚欢,惺惺相惜。慧远称赞殷仲堪的聪慧思辨如清泉喷涌,东林寺聪明泉由此而名。殷仲堪则叹称慧远的才华学识难有人及,古罕有之。恃才傲物的大文豪谢灵运更是对慧远肃然起敬,希冀成为门人亲聆教诲,并为逝去的慧远撰写塔铭,以示敬意。

公元400年的夏天,慧远发奇情幽思,携志趣相投者三十余人畅游石门涧,写下了《庐山诸道人游石门诗并序》。诗序以石门涧的奇险山水为描述对象,用华美韵致的文辞勾勒出了一个林泉幽邃、百鸟翔鸣的奇美绝胜之境,抒发了对大自然造化神奇的惊叹和情趣。这篇诗序与他创作的第一篇山水散文《庐山记》、第一首山水诗歌《游庐山》都是中国山水散文和山水诗歌的精品佳作。他以佛教美学观来审视庐山、审视大自然,从与山水的亲密接触中感受佛理精要,在优美山水中获得精神愉悦。佛语与玄言在诗文中交融,山水与佛理在诗文中贯通,开启了中国山水散文和以山水诗体证佛理的先河。

同样地慧远将独特的佛教美学观运用到山水画的创作上,绘写了《江淮名山图》,开创了方外之人写作山水画的先河,对中国的山水美学观产生了深刻影响。他的俗家弟子宗炳继承和发扬了慧远的形尽神不灭的佛学思想,撰写了中国山水画理论专著《画山水画序》,创造性地提出了山水画既要写形更要写神的“畅神说”,阐释了山水画审美的最高境界是精神自由,并创作了大量的山水画作。可以说,慧远的佛教思想和美学观成就了宗炳的山水画论,成就了完全意义的中国山水画。

慧远又是一位富有政治头脑和高超智慧的高僧。他以超然物外的姿态周旋于朝廷、叛臣、文人、义军之间,机智巧妙地化解了一个个危机,捍卫和宣扬了佛教的独立性和不可替代性。

公元399年,征讨叛臣殷仲堪的江州刺史桓玄听闻慧远与殷仲堪的过往,有意入山目睹慧远山中素王的风采,试探慧远对征讨的态度,又想乘机发难,压制佛教。及一相见,桓玄便咄咄逼人,大声诘问:僧徒剃发,有违孝道。因为人的身体发肤受之父母,不能毁伤,是为至孝。慧远不卑不亢,正色回答道:为了弘法行道而抛妻别子削发离亲,在所不惜。桓玄闻言,称善不已,为之心折,对身边人说慧远是生平所仅见的世外高人。公元402年桓玄又下令整顿佛门,罢道还俗。一时间全国掀起驱逐沙门的热潮。慧远闻讯后致信桓玄,陈述护教理由,得到桓玄首肯,遂下令“唯庐山道德所居,不在搜简之列”。庐山佛教避免了一场浩劫。

公元410年,卢循率农民起义军据守江州一带。卢循的父亲卢遐年少时与慧远同学,卢循视为长辈,又钦慕慧远声名,故常入山问候起居。慧远并没有将这位当朝统治者的对手拒之门外,反而热情款待,欢然叙旧。他的弟子很是担忧朝廷问罪,默默捏了一把汗。慧远却泰然处之,以为佛法无边,情无取舍。对我而言,卢循是一介佛子,并非国寇,了解的人自然明白这个道理。后来宋武帝讨伐卢循,路过庐山,不但没有为难慧远,而且差人致信问候,送来果粮以示安抚。

慧远凭借高超的政治智慧、博学多识的才华和为法忘驱的精神,在与朝廷的交锋与儒道的对抗中,赢得了尊重和敬仰,以“山中素王”高居庐山而不倒,又为佛教以独立姿态稳定下来赢得了时间和空间,成就了庐山作为海内外僧俗“东向稽首,献心庐岳”的南方佛教中心地位。

发愿结社

公元1080年12月,宋代著名画家李公麟应好友李元中之邀,以慧远在东林寺发愿结社为题材,精心创作了一幅《莲社十八贤图》。图中人物洒落、泉石秀润,生机盎然、野趣横生,被誉为“能奴隶顾(恺之)、陆(探微),童仆张(僧繇)、吴(道子)”的绝世佳品。画中展现了慧远组织发起的佛教组织中高僧名士的风采神韵。

公元402年7月,慧远邀集志同道合的僧士123人,聚集东林寺般若台,研讨如何转生西方净土世界的方法和途径,并共同宣誓由才识与修为俱佳的刘遗民居士起草的《发愿文》,表达共参西方净土的虔诚决心和宏大心愿。中国最早的佛教社团由此诞生。这个社团起初并没有一个正规的名字,中唐以后才被冠以“白莲社”,并出现了“莲社十八高贤”之说的流传。但它一经成立,便引起广泛关注和热烈响应。一时间“观想念佛”之法、“念佛三昧”之风弥漫山谷、香飘域外。

“观想念佛”的方法简便易行,就是观想入定,专心观想佛的种种美好相貌和所居佛土的美好庄严。长期坚持,便可往生弥陀净土。“念佛三昧”就是排除杂念,心神专注于西方净土。慧远把“念佛三昧”当作功力易进的第一修持方法,身体力行、大力倡导,并把坐禅念佛的体验以三昧诗的形式表达出来,相互交流。他还将自己和众人的三昧诗结集成册,取名《念佛三昧诗集》,这是大规模创作佛理诗的成果集成。他以诗化的语言来赞美“念佛三昧”的妙用,大受僧俗的欢迎和响应,长安高僧僧肇称赞这些诗兴寄高远、辞致清婉,成为北方僧团和文人雅士争相阅读和追捧的对象。

“念佛三昧”最为卖力并卓有成效的当属追随慧远的兄弟慧持、昙诜、昙顺、居士刘遗民、周续之、宗炳、雷次宗等一大批得道高僧和高士遗民。他们聚集在慧远周围勤修苦行、行道不绝,共同营造和推动了庐山禅风昌盛、绵延不绝,并最终形成了一个以慧远为核心、与北方鸠摩罗什僧团相呼应的庞大的庐山僧团。

慧远的“观想念佛”与唐代创立的净土宗的“称名念佛”有着异曲同工之妙。“称名念佛”就是专念阿弥陀佛名号,长此以往便可往生净土。这种方法简便易行,很快便流行开来。由于慧远在东林寺组织后来称之为“白莲社”来修持净土法门,与净土宗奉行净土之旨高度契合,净土宗便有了“莲宗”之称,并将慧远尊奉为初祖、东林寺礼敬为祖庭而顶礼膜拜。

于山最古

东晋南朝时期,颇具名气的佛寺并不多见,唐代诗人杜牧有“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”之谓。它们大多建在都市里,隐于山林的寺院微乎其微。慧远憩止庐山,构建东林寺,孕育着建寺方向的变化,代表了佛寺从城市走进山林的趋势,成为推动佛教中国化与中国佛教化大趋势的杰出代表与物化标志。

东林寺建在庐山西北面的东林山脚,为翠屏千仞的香炉峰、经台山等诸峰屏蔽,傍带瀑布,前临大溪,有山水之胜、无市井之喧。寺外横贯着官道,这是九江至建昌(今永修)的必经之路。慧远在这里以超然物外的姿态洞悉朝廷动态与官方信息,又方便与各方人士的交往和信众的朝拜。

东林寺的建筑布局与风格充分体现了慧远独特的审美观和中国传统文化的元素。整座寺院布局规整、庄严宏丽,殿阁繁复、结构分明。从唐代诗人李邕所描述的东林寺的胜境中可以想见慧远所创东林寺的风貌:隐谧于云林间的禅屋静室、静立于泉水间的玉阶高台,一派美轮美奂、金碧辉煌,清幽雅静、神清气肃的庄严和谐景象。恍若人间净土、天上瑶池,隐隐之中透露出空灵净明的佛家气息。

慧远在东林寺独具匠心地构置了一处禅林。禅林松竹凝然、石径曲折,幽然静谧、野趣盎然。这里既是他独自禅定、依律持戒的私密空间,又是他整理修订清规戒律的重要场所。他在这里以师父道安所创立的修持规定为基础,糅合流行江南的一些清规戒律,形成了一套较为完整的戒律体系,并不遗余力地在庐山及江南一带广泛推行,收效明显,受到普遍遵从,涌现了不少持戒精严的大师,特别是王凝之的孙子道敬终生秉持一戒,深得慧远赞赏。慧远特别看重熟悉戒律的律师,延请了许多律师来规范和指导僧人修持行为。慧远临死前还就能否喝蜜水的问题请律师查证律书。他的坚持和倡导,使东林寺得以“律寺”称名于世,为当时及后世佛寺所效仿和谨守。直到宋代东林寺才撤律为禅,为风靡一时、简便易行的禅宗所占据,但持戒精严的遗风尚存。

经过慧远几十年的苦心经营和大力拓展,东林寺无论在寺院规模还是在僧众数量上都称得宏丽富足的大寺,被称为“万僧之居”,成为当时佛寺与山林结合得最为完美、最为成功、最具标志性的寺院,谢灵运称之为中国的灵鹫山。灵鹫山是佛祖释迦牟尼开示佛经的佛教圣地,足见东林寺在中国佛教史上的地位之崇高。这一重要地位延续了几个世纪,七百年钟馨之音不绝,为海内外所瞩目,被尊为净土宗祖庭而顶礼膜拜。唐朝高僧鉴真在公元748年到东林寺小住时切身感受到了慧远佛学的精义和东林寺的庄严,并在五年后第六次东渡日本时,将东林寺智恩和尚和东林寺教义带到了日本,使东林之法在日本扎根传播,发展成为现代日本佛教中很有影响的东林教。

慧远在东林寺周边还营构了龙池、清泉、龙泉、圆觉、中大林、上崇福、上化成等庙宇,扶助同门师兄弟和弟子们创建了数以十计的寺庙,形成了一个以东林寺为中心的庐山寺院群,共同将庐山打造成为当时中国唯一处在山林中的佛教中心。

庐山成就了慧远,慧远传扬了庐山。慧远高居庐山,稳坐东林,致力于佛教中国化和中国佛教化的理论和实践活动,在中国佛教史上产生了巨大而深刻的影响,也成就了他成为东晋南朝时期南方佛教领袖的地位。一如清人潘耒所言:“域中之山,自五岳外,匡庐最著名。……东林寺于山最古,慧远于僧最高。东晋以前无言庐山者,自莲社盛开,高贤胜疏,时时萃止。庐山之胜,始闻天下,而山亦遂为释子所有。迄于今梵宫禅宇弥满山谷,望东林皆鼻祖也。”

本版图片由作者提供