■ 李 茂

1

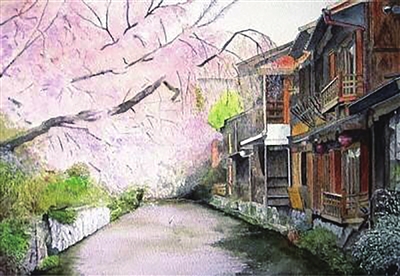

松坎镇,六百多年前的古驿站,夜郎里的兵家必争之地。这里民风淳朴,张王及令狐姓氏居多。午间,我行走在狭长的街道,竟似回到了湘中童年的羊镇,每个人都仿佛是熟稔的街坊邻舍。

89岁的王老太太坐在杂货铺门口,一条小黄狗蹭着她的膝盖挠痒痒。她的先生十几年前去世了,一个人在乡下的老屋待了十年,小女儿不放心,五年前把她接到镇上,帮衬看看铺面。我第一眼看到她,直觉有杨丽萍的影子,特别美,抓拍了几张后,我们开始聊天,我说我的外婆没有赶上让我拍摄,就喊她一声外婆,老太太很高兴地答应了。“他姓令狐的,我们都是土生土长的松坎人。吃了很多苦,把身体累垮了。”老太太说起她的先生,有淡淡的忧伤。“您这么美丽,年轻的时候一定有很多后生追吧!”我赶忙岔开话题,老太太笑着说:“一眼就被他瞧上了。”然后,他们一起生活了六十年,有四儿一女,都各有开枝散叶一地鸡毛的生活。

裁缝铺刘孃孃从四川嫁过来,跟着先生学手艺,再没有出过镇子。先生裁剪,她缝制。日子过得平静满足。八年前,她的腿莫名的隐隐作痛起来,抓了很多药也不管用,哪怕是夏天也要穿上秋裤,才能捂住一些疼痛感。“但我不能停,停下来就觉得更痛。”刘孃孃爱笑,她的先生浓眉大眼,即便满面皱纹,也依旧挡不住眼底的炯炯有神。他的身体深陷在台面板的后面,正在教他们的小儿子下料。“人老了莫得用了,只能把小儿子拴在身边。”刘孃孃叹息了一声,转而又笑。他们有五个孩子,大的两儿两女都出了镇子,在外落户安家。过年会回来探望他们,顺带给小儿子一些补贴。“没办法,现在很少有人做衣服穿。缝缝补补的活,多一点。”

镇医院的护士张闯进我的镜头里,成为这条街最靓的妞。远远的,衣着时尚的她走路带风,晃得我手动对焦总是飘忽,眨眼,她就走到了我跟前。“嗨,靓妹,让我再拍几张。”“不行不行,刚下班,累死了,我要回去睡觉。”“哪里上班嘛?”“医院啦,哪里还有比这更累的地方。”说着,她打着哈欠,走远了。

理发铺里的两张椅子十分静默,和它对面的男装铺里空无一人,互为关照。我打算对着镜子自拍一张,一个女子突然就靠了过来,贴着我的肩头问:“你这是拍什么?”“你和我啊。”说着,我按下了快门。女子是理发铺老板,“我姓张,就是镇上的人。年轻时候也到外面打工,还是读书少了,也挣不到钱,索性就回来了。”她的手艺是打工学来的,日常鲜有人打理头发,逢周三赶集的日子,她和镇子中段的周剃头就忙碌起来,爱俏的女人们会到她的铺面来剪发做头,一些男人就到周剃头那边刮胡子修面。偶尔也有男人到她的铺面来,笑嘻嘻地说她的手艺比周剃头好,“那边连个头部按摩都不会,手法太老旧了。”张老板也不驳斥,轻声笑着,说:“我小时候头发都是周师傅剪的,也很好看。”

镜头里不断有新的人走进来,那个佝偻着背捡破烂的老妪,守着鞋摊打瞌睡的妇人,纳鞋底做手工的大嫂,背着双肩包走之字步晃悠的老人家……竟都给了我一种莫名的亲切感,那是她们对生活不易的宽容度在不断拉伸,渐至覆盖了我的视线,融为一体。

2

入夜,松坎镇白昼的热闹褪去,站在家和旅馆的门前,一眼能望到头的街道沉浸在铺面洒照出来的灯光里打盹,稀稀落落的几盏路灯高挑,轻轻松松拉长了它眼底的一切身影。

篾匠王致和坐在自家的铺面门口,一把乌黑厚钝的刀和一把小钢锯让竹竿很快在他的手里被削成了篾片,再用胶带三缠两绕的定了型,“坐着没事,能干点就干点。”篾匠王纸扎的手艺是家传,二十多年前自立门户出来,他就以此谋生,“我们兄弟五个还会塑泥身,去年,我在南昌被人请去专门做这个,做了半年。”说着,篾匠王掏出手机,翻找这段印记。

纸扎以前非常简单,就是一个楼,在细竹竿骨架外面用各色彩纸糊成,有童男童女行走在楼的庭院里。“现在不行了,要八角转楼,楼上面有八个角,也就是有八个面,八个面都有楼,非常庞大,用料也多。”篾匠王指着铺面里现成的一个楼,又说:“这算简单的,卖两千多。一般都会要五千多的那个,费工费料一些。”

对面米酒铺里的张旺才走了过来,递给篾匠王一根烟,两个人凑近了,点了火,说话。“今天生意忙,我看你的徒弟送了好几个楼出去。”“立冬了,总有些老人熬不过去。你坐。”篾匠王挪了挪取暖器,米酒张拖过一把长板凳坐下,顺手拿起桌上的篾片和胶带也开始绑扎。铺面再一次沉静下来。

篾匠王排行老五,他的四个兄长都到镇子以外的地方落户安家去了。他不肯走,“反正哪里都要有生死的,做得好,不用离开故土也能挣钱。”篾匠王的手艺十里八乡都知道,但他没想到这些年的订单会较多,镇子外的很多人直接在他的微信里下单,运费另算让送“楼”到家。一个人显然忙不过来了,然而他的两个儿子却不肯子承父业,妻子也说:“你总不至于让他们还吃这碗饭吧,说出去都要低人一等。现在不同以往凭手艺论本事了,有了职业贵贱之分。”篾匠王的妻子是镇中心医院的护士,看惯了人情冷暖世态炎凉。

篾匠王也不驳斥妻儿,想了一段时间,放出了话收徒。当天就有七户人家送了儿子过来。他收了三个面相温和的,“做我们这行,要稳得住心才行。”三个徒弟光是削篾片就干了整整一年,在一个下雪天,每个人都拿着那把钝刀,在规定的时间内比拼篾片成型的用工用料成色。出师的,就开始手把手地教纸扎诀窍和造“楼”禁忌。

篾匠王只想把楼扎的真实鲜活,“毕竟它是人们对逝者的一种寄望和哀悼,从此不能再见了。”他心里敞亮,更多的老人在孤独中死去,他们的孩子为了更好的生活更多的尊严在外疲于奔命。给老人最终送一座富丽堂皇的楼,是他们表达愧疚种种滋味的方式之一,所以,钱已不是问题,纸扎“好不好”才是烫慰皱巴巴心灵的神器。

“你说老王扎的楼好不好看?”米酒张突然冲我问。我放下相机,仔细端详了一眼楼,笑:“好看,尽管花花绿绿,但也不失精致。等我死了,就要一个王老板扎的楼。”“乱说,好端端的,这么年轻”,篾匠王突然抬头看了我一眼说。

年轻?这大抵是人们最善意的谎言了,又或许是柔和的灯光包容了事物的真相。总之,我听了篾匠王的话,瞬间回到了童年的故乡。外婆家的堂屋租给了河对岸嵋山邹师傅,他拖着一家四口带着做棕榈棺椁的手艺到羊镇讨生活,在下街租了一间屋子住人,又看中了外婆家进身宽敞的堂屋,央人和外婆打了商量,租了下来。于是,我在放学回来的某一个傍晚,吃惊地站在青石板的巷子里,不敢进屋。三个被称为“棕墓”的棺椁一字儿摆放在外婆家的堂屋里。谢顶半秃的邹师傅笑眯眯地看着街道来来往往的每一个人。

我其实不怕死亡,外公外婆早早备下的红木棺椁,都在二楼存放。一个正对着堂屋里的木楼梯口,一个在客房后面。邻舍们来外婆家叙古论今,多数会从镇上的生老病死开篇,又到夸赞外公外婆备下的棺椁结束,“凡事都要有个讲究呢,就是看看那红木,心里也踏实满足了。”又因为邹师傅的到来,人们的话题末了,还会带上一两句,“棕墓终归是轻屑了些,我是不会用的。不过,看着那邹师傅面相,倒不是一个奸宄之人。做这行有讲究。”

我听了邻舍们说的话,也逐渐和邹师傅家的两兄妹熟络起来,他们在镇小学借读,成绩不好,“反正我是要跟我爹学手艺的,读不读书没关系。”“我也是,我也要学手艺。”“传男不传女晓得不?你赶紧写作业去。”“就不去,爹爹喜欢我,肯定会教我的。”兄妹俩的拌嘴似乎每天都在上演,他们的爹娘似乎从来没听见过……

邹师傅一家什么时候搬走的,我已经不记得了,就像他们忽然出现在小镇一样。我没问,外婆也没说。现在想想,许是生意惨淡,镇子里的老人都早早备下了百年后的生存场所。

“你从哪里来?是到我们这边旅游嘛。”米酒张打断了我的恍惚,又问。“从安徽来,出差,也顺便看看这古镇。”“那好嘛,我们这里有很多好玩好看的地方。”米酒张说着,站了起来,“我走了,天凉了,早些回去。”篾匠王也放下了手里的钝刀,搓了搓手,说:“好嘛,时间也确实不早了。”

我挎着相机,在街道继续游荡,影子忽长忽短,它们似乎在寻找着故乡的踪迹,那是距离此处千里之外的湘中。