■ 方丽娜

1921年9月至1922年6月,方志敏在九江求学。其间,他初步确立对马克思主义信仰,建立九江第一个马克思主义研究小组,“读《先驱》加入S.Y.”。后从九江赴上海,经俞秀松、赵醒侬介绍,加入中国社会主义青年团,走上革命道路。

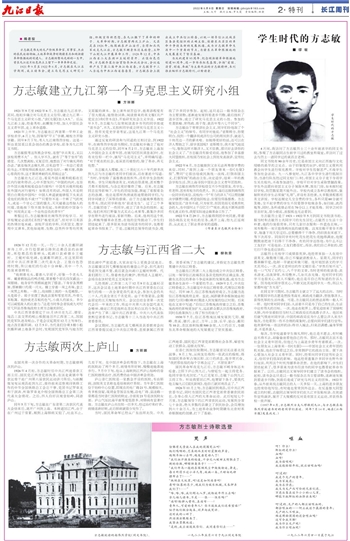

1921年上半年,方志敏在江西省第一甲种工业学校求学,6月上旬,因领导“甲工”学潮,被校方开除学籍。同年9月下旬,考入九江南伟烈学校。这是一所由美国美以美会创办的教会学校,前身为九江同文书院。

方志敏报考这所教会学校,是想“学点英文,又以该校用费不大” 。但入学不久,就有了“等于坐牢”的感觉。几次想离校,又复忍住,他想出了对付做礼拜的办法,“就是每次去做礼拜,总私自带下一本自己爱读的书去,不管牧师说教也好,祷告也好,一概不理,我静心看我的书,这才算将难耐的礼拜挨过去”。

方志敏在九江江边,看见外国兵舰和轮船在长江内行驶和停泊,心中不禁发问:“中国的内河,也容许外国兵舰和轮船自由行驶吗?中国有兵舰和轮船在外国内河行驶吗?如果没有的话,外国人不是明明白白欺负中国吗?中国人难道就能够低下头来活受他们的欺负不成?!”“只要你不是一个断了气的死人,或是一个甘心亡国的懦夫,天天碰着这些恼人的问题,谁能按下你不挺身而起,为积弱的中国奋斗呢?何况我正是一个血性自负的青年!”

寒假过后,方志敏继续在南伟烈学校学习。对学校规定必读的《圣经》“极度厌恶”,但对学习英语的热情丝毫未减。该校开设的学科,只有国文、数学用中文课本,其他如地理、生物、自然科学等均用英文原版的课本。加上课外刻苦自学,他英语程度有了很大提高,能借助词典,阅读借来的英文版《共产党宣言》和《资本论》,开始研究社会主义学说。1922年3月,方志敏与几位常阅读进步书刊的同学组成“读书会”,不久,又组织同学成立研究马克思主义小组。经有关党史学者考证,这是九江第一个马克思主义研究小组。

通过反复的研读和与同道的互相讨论,到1922年,在南伟烈学校读书期间,方志敏初步确立了他对马克思主义的信仰,同年8月2日,方志敏在上海加入中国社会主义青年团,在填写《团员调查表》时,在有关信仰一栏中,填写“马克司主义”,并明确写道:“对于现在的社会,是深恶而痛恨的,除了革命,再无他想。”

方志敏夫人缪敏,在二十世纪五六十年代曾多次到九江与方志敏的老同学们座谈,后在著述中写道:“当时,学校除了基督教徒组织外,没有学生会组织机构。学生只晓得读英文,对政治很漠视,甚至整个月都不看报纸,与杂志更好像绝了缘。后来,在志敏同志宣传影响下,学生的团结加强,掀起了看报看杂志的浪潮。他总是那样热情诚恳地帮助同学们,与同学间建立了深厚的感情。由于方志敏做事勇敢处处带头,因此同学称他为‘前进先生’。过了三个多月,志敏团结了一些同学,成立了读书会的组织。起初,他们利用打野餐方式买点心水果等,邀集许多同学在野外进行座谈,看新刊物。后来,他利用这个机会,积极传播革命思想,在他的宣传鼓动下,学生们团结起来了,很多原来为读书而读书的同学,也都看起革命书报来了。于是,志敏同志领导的读书会,吸收了许多同学参加。起初,还只是以一般书报杂志为主要读物,逐渐地发展到看进步刊物,最后组织了进步团体,成立了研究马克思主义的小组。参加的有龚钦榆、常伟鸿、商子俊、黄昌年等六七个同学”。

方志敏由于常常讲社会主义,同学们给他取了个“社会主义”的绰号。有同学对他说:“密斯特方,你要明白,找到一个翻译员或洋行公司的用员到手,就是几十块花边一月的薪水啦。如搅得更好的话,还可以在洋人帮助之下,留学美国呢!密斯特方,我不客气地说一句,像你这样不敬洋人,又不信教,那只好去讲你的社会主义了。”方志敏没有接受劝说,他参加了非基督大同盟组织,在校园乃至社会上到处发表演讲,宣传社会主义。

1922年6月,方志敏接到父亲无法再筹措学费的来信,同时,“接到上海一个朋友寄来一份《先驱》报”,赞同“它提出结成民族统一战线,打倒帝国主义,打倒军阀”的政治主张,决定退学,结束一年的教会学校生活,到上海寻找中国社会主义青年团组织。

方志敏在南伟烈学校结交不少外国朋友,有学生,有老师,甚至有校方的负责人。到上海后还接到南伟烈一位同学的来信,说校内一个“有力的洋人”可以帮助解决学膳费问题,希望他回校去,但要信仰基督教。方志敏复信说:“读书不成,只为家贫,但因贫而无受教育机会的人,在中国何止千百亿万?”“现在,我也不愿再读那些无意义的书,我要实际地去做革命工作了。”

1922年8月29日,方志敏得到团中央同意,带着创办南昌文化书社的任务,离开上海,经九江返南昌,从此走上了职业革命家的道路。

(作者系方志敏烈士孙女)