■ 柳秋荣

在南昌八一起义纪念馆的陈展中,有一件非常特别的文物,那是一个瓷质茶杯,上面写有“日三自置于九江军次”的字样,虽然年代久长,但字迹依旧历历分明。那么,这只瓷杯与九江有何关联?又为何成为该馆珍藏的文物呢?

“军次”的来由

2017年,在南昌八一起义90周年前夕,笔者接到广东省丰顺县收藏协会黄立靖秘书长的一通电话,并发来一张照片,照片上是一个瓷质的茶杯,上面署有“日三自置于九江军次”的字样,黄秘书长请求九江有关部门帮助寻找这只瓷杯当年的经销商。该藏品是黄日三嫡孙黄汉平提供的。

据黄汉平称,这只瓷杯是爷爷黄日三参加南昌起义前夕,在九江瓷器市场订购的。当年购买了一批,如今只剩下这一只。黄汉平介绍,“九江军次”就是“九江军瓷”。

但是,通过查阅资料,笔者发现,“军次”并非“军瓷”之意,而是军队临时驻扎的意思。“日三自置于九江军次”,指的是黄日三随部队临时驻扎九江期间,自己定制并购买的瓷器。当然,从广义来说,也可以称作“军瓷”。通过深入了解,笔者发现这背后还藏着一段鲜活的、不为人知的红色故事。

黄日三出生于1901年,广东省丰顺县人。中学时期,就读于丰顺县县立一中,受进步思想影响,加入岭东学生联合总会,积极参与反帝反封建的五四爱国运动,呼吁抵制日货,提倡国货。1922年,他考入广州法科学校,其间加入中国社会主义青年团。1925年初,黄日三加入中国共产党,每周到广州高师礼堂听孙中山先生演讲,并常到各区工会开会,提高了思想觉悟。1926年5月,黄日三加入叶挺独立团,作为北伐先遣队出师北伐,参与了著名的丁泗桥、贺胜桥的战斗。1927年7月,黄日三随部队驻防于九江。

九江是南昌起义主力部队的云集地和出发地。1927年7月中下旬,叶挺率领的第11军第24师5500余人,贺龙率领的第20军7000余人,以及第11军第10师(师长蔡廷锴)的4500余人都驻扎在九江。黄日三当时任蔡廷锴部范孟声团机关枪连指导员。7月下旬,部队向南昌次第开拔。8月1日,南昌城头打响了反抗国民党反动派的第一枪。起义时,黄日三任机关枪连连长,后随部队南下,参与攻夺三河坝、潮汕、汤坑等战役。

浔商的情怀

黄汉平的爷爷黄日三是1983年逝世的,生前曾跟他讲过这样一段故事——

部队驻扎九江期间,黄日三看到遍布九江街头的瓷器店,店中都摆放着琳琅满目的瓷器,战友们都买了些寄回家。战火纷飞的年代,生死难卜。黄日三见着这些景德镇出产的瓷器精美细腻,便打算拿出军饷购买些日用瓷,委托九江瓷器经销商刻上自己的名字,寄回家去,也好给后人留作纪念。

他走进一家瓷器店,向店主表达了很想买、但又怕运回广东会损坏的想法。店主不多加解释,而是进行了一番实地操作。他把一叠碗、一叠杯、一叠盘和一叠汤匙一层一层包装起来,用棕绳捆绑,再严丝合缝地放进四边用大竹片固定的竹筐中。店主将这一筐瓷器抬上二楼,一松手便将筐子从二楼掷下。然后,店主下楼当场开箱查验,只见打开一层一层的包装后,里面的瓷器完好无损。见此情景,黄日三毫不犹豫地定制了一批瓷器,委托店家运往广东汕头。

黄日三还告诉黄汉平,家里收到货后,发现瓷器比定制的多出了一些。老人家猜测,这肯定是商家担心货物在长途运输过程中有损坏,就多送了点。黄日三在晚年时,还经常念叨着“九江商人很讲信用”。

黄汉平还听爷爷说,当时郭沫若也买了一些,但没有他买得多。郭沫若,四川乐山人。1926年11月,北伐军攻占南昌后,他被授予中将军衔,任北伐军总政治部副主任,并兼任总政治部驻赣办事处主任。1927年7月中下旬,郭沫若随部队来到九江,参加了南昌八一起义,在随后成立的革命委员会中,担任革命委员会主席团成员、宣传委员会主席。

1927年12月11日,黄日三加入叶剑英部教导团参与广州起义,广州起义失利后他退往香港、上海、东北等地,继续联络参加南昌起义的革命战友。

1931年九一八事变后,黄日三加入国民革命军第十九路军。1932年1月28日午夜,日本海军陆战队分三路突袭上海闸北,第十九路军在总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴指挥下奋起抵抗,史称“一·二八淞沪抗战”。黄日三随第十九路军投身上海淞沪抗战,时任十九路军78师政治部宣传骨干,在江湾、闸北、吴淞等地英勇抗击日军。

黄日三一直记着九江商人的诚信和热忱。1931年,黄日三参加对日军的淞沪抗战前曾途经九江,他又找到上次那家店铺定制了一批瓷器。这一次,他是骑着马来到瓷器店。老板非常高兴,说:“南昌革命战争后(指南昌八一起义),还有人第二次寻回来定制瓷器的,你是第一个。”店主激动地交代店员,要额外赠送黄日三一些瓷器。后来黄日三才知道赠送了一大件,有90多头。

店主的举动不仅证明了九江商人的诚信经营,也体现了九江人民对正义之举的崇敬之情。

寻找“润生元”

这件文物之所以珍贵,是因为它不仅存有“九江军次”的字样,杯底落款还有时间及当时九江的商号。黄汉平提供的资料显示,杯底有“润生元”字样。

笔者查阅《九江市志》,其中记载:民国初期分布在九江城区经营的有绸缎、百货、精盐、瓷器、油酒酱园等13个行业,私营坐商有318户。其中,瓷器业就有荣华、振华、景德、夏宝记、润生元、江西瓷业等38户。至1936年,九江城内经营瓷器业商户有50家(有商号)以上。抗战胜利后,有瓷器店67家,其中资金百万(指法币)以上的有三家。据九江老人回忆,如果把没有商号的店铺以及地摊、提篮小卖算起来,九江城的瓷器业经营最多时有一两百家。可惜的是,因年代久远,有关“润生元”商铺的位置及当时的店主,已无法查找。

关于定制瓷器这一说法,笔者采访了九江市收藏学会的方讴先生。方讴介绍,九江是江西省唯一通江达海的港口城市,交通便利,水运发达。那时的景德镇瓷器只能通过昌江,经鄱阳湖,再运到长江边的九江码头,最后转运到全国各地乃至国外。于是,九江成为景德镇瓷器向外销售的集散地。当时,在九江聚集了一批优秀的画瓷工匠,很多景德镇画师都在九江开过瓷器店。

方先生还提到,当时九江城每家瓷器商铺都是“前店后厂”,也称“红店”。“红店”最初源于景德镇,指专门在瓷器半成品白胎上进行彩绘加工的店铺,其实就是从事釉上装饰的场所。九江的商家从景德镇购进半成品货物后,画瓷工根据顾客要求写字添彩,然后低温烧制,最后形成“成品”进行销售。

捐赠“传家宝”

当年,从黄日三嫡孙黄汉平讲述的故事中,笔者深感这小小的瓷杯可不简单。它不仅凝固了一段烽火连天的如歌岁月,还诉说着九江军民的鱼水深情。为妥善保护好这一革命文物,笔者建议黄先生将它捐献给国家,或藏于九江,或藏于南昌。

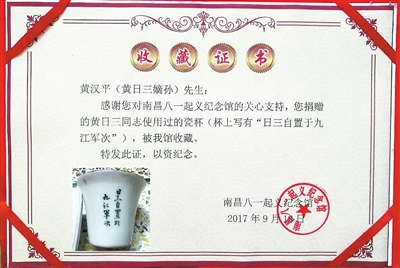

南昌八一起义90周年前夕,黄汉平决定将这个“传家宝”——爷爷在九江定制并使用过的瓷质小杯,无偿捐献给国家,让瓷杯发挥更大的价值,分享革命故事,传承红色精神。广东省丰顺县收藏协会黄立靖秘书长联系到南昌八一起义纪念馆陈列保管部,纪念馆经研究迅速回复,将瓷杯定为“革命文物”。

收到纪念馆寄来的《收藏证书》,黄汉平感到十分自豪,脑海里不时浮现儿时爷爷给他讲述的革命故事。他回忆说,在汤坑发生的一场战斗中,机枪手阵亡后,黄日三拿起机枪继续战斗,耳朵当场被机枪声震聋。当时,黄日三的头皮被子弹划过,流了不少血。救护员帮他包扎好伤口,让他撤出战场,但他还是坚持继续战斗。“在反对日本帝国主义侵略的战争中,我爷爷加入了第十九路军,保家卫国。”在一次夜袭战中,黄日三加入了第十九路军的30人敢死队。黄汉平说:“日军夜晚喜欢光着上身睡觉。由于夜晚能见度低,为避免误伤战友,爷爷和战友们只能偷偷上前,摸到没穿衣服的人就用大刀砍去。”从黄汉平哽咽的声音中,可以感受到他对爷爷怀有无比的崇敬之情。

黄日三晚年由黄汉平照料。黄汉平说,每次帮爷爷擦身体的时候都能看到他满身的伤痕,心痛之余也为爷爷感到骄傲和自豪。

近日,笔者采访了南昌八一起义纪念馆陈列保管科科长刘小花,她说:“1927年南昌起义参加者黄日三使用过的瓷质小杯,为南昌八一起义纪念馆三级文物。此杯精致小巧,杯口有金边,为釉下彩。杯身刻有‘日三自置于九江军次’字样。此为黄日三途经九江定制的瓷器,是其参加南昌起义的重要历史见证物,具有重要的文物价值。”

军瓷的后话

因了“九江军次”的缘起,南昌八一起义纪念馆并未就此止步,还想对黄日三的故事进行深挖。

近日,该馆文物征集工作组人员前往广东丰顺南昌起义参加者黄日三后人家中走访。黄日三嫡孙黄汉平先生深情地追忆了祖父的革命足迹,动情地讲述了那件瓷质小杯背后的故事。

此次走访,黄汉平先生再次慷慨捐赠祖父黄日三生前使用过的手提藤篮、瓷壶保温套、瓷质小碟、砚台、铜牌等9件珍贵物品。

之后,黄汉平先生主动带领工作组踏上追寻之旅。他们探访了八一南昌起义另一位重要参加者徐名鸿的故居,参观了记录着起义军南下广东时浴血奋战的汤坑战役旧址。

每一件革命文物,都是一段凝固的历史。这件革命文物背后的故事,不仅展现了革命先辈的英勇事迹,也体现了九江人民对革命事业的坚定支持和无私奉献,成为传承红色基因、弘扬革命精神的宝贵财富。