■ 陈义明

山乡里的英语翻译

1944年秋的一个黄昏,赣西北边陲小镇——修水县山口乡传来了一个稀奇的消息:几个中国兵抬着一个美国兵往乡公所去了。这时,我和小学同学邱方正放学路过,也就随着人群去看热闹。进了大屋,看见一位黄头发碧眼睛的洋人坐在担架上,他脚上缠着绷带,不能站立,看上去是伤员,但显得乐观,面带笑容,用手比划着什么……

这时,从人群中走出一位普通中年妇女,她礼貌地与这个美国人对起话来。在场的人们不知所云,惊呆了!当时我没注意,邱方却捅我一下,“那不是你妈吗?”我定睛一看,和洋人对话的正是我妈!这时,母亲扶起这位受伤的人坐到一把椅子上,又说上一阵,然后母亲向大家介绍:这位美国人是陈纳德将军飞虎队的飞行员,是帮助中国抗日的英雄,这次是去九江轰炸日本的军事基地,飞机不幸被击落。他跳伞后,被中国百姓和军队营救出来,日本人和特务正在追捕他。

听完母亲的介绍,在场的人群激动起来。人们向母亲投来赞许的目光,不过又疑惑:这个边陲山沟,怎么会出现一个能与洋人对话的普通妇女?母亲并未作解释,因为她知道,为了躲避日本兵的追捕,飞行员当晚就得离开此地,往湖南转移。于是母亲拉起我的手赶回家,把家中母鸡生下的十几个鸡蛋煮成茶叶蛋,又带着我把蛋送到美国友人面前。飞行员双手捧着热乎乎的茶叶蛋激动不已,连声道谢,并随手从口袋里摸出一支圆珠笔,说:“这是我剩下的唯一物品,就送给你孩子作个纪念吧!”

在这次接待美国飞行员的活动中,母亲着实风光了一回。但人们哪里知道,我母亲是一位从美国基督教会创办的诺立书院高中毕业的小学教员,当时教会学校的老师和管理人员多为外籍,有美国、德国、英国等,但最多的为美国人,教她一口流利英语的就是美国教师孙美壁老师。但自1938年日寇占领九江后,我家便逃难到后方,8年离乱,辗转各地,父亲做点小生意、母亲教些小学生艰难度日,随着胜利的临近,为离家乡近一些,最后就落脚到了修水。

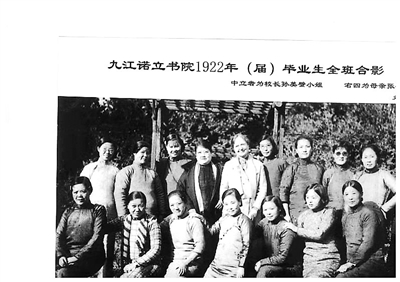

母亲张岑英是1902年生,当时的九江府德化县小池口人。在众多兄弟姐妹中,外祖父看她聪慧好学,就送她到九江古老的诺立书院读书,吃住免费,居然一读就是8年。母亲是孙美壁老师的得意门生,8年来,母亲与孙老师教学互亲,朝夕相处,英语自然流利。

1922年母亲高中毕业,孙老师曾推荐她报考北京燕京大学。当时要考三门课程,英语、中文均达标,唯数学不及格,学校通知她可补考入学。但当时家庭困难,且已谈婚论嫁,母亲便放弃了继续求学的机会。虽然没上成大学,母亲却被九江北洋政府聘为荫园(现印刷厂)濂溪小学的校长兼老师。从此,小学教师就成了她的终身职业,濂溪小学也就成了我的出生之地。

抗战爆发后,我家虽在逃难的动荡之中,母亲仍常常思念孙美壁老师。九江三所教会学校经历分分合合、迁移辗转,孙老师也不知身居何处。有人说她回了美国,又有人说她在四川协办同文中学。

母亲精心教我学习英语,她让我用飞行员送我的圆珠笔书写字母,一句一句地教我英语口语。12岁时我考上了设立在修水县漫江乡的“江西赣西北临时中学”,学校又名散原中学(以著名诗人陈三立、号散原老人之号而命名)。母亲期待着抗战胜利后,我能考上九江同文中学,或许在那里还能见到她尊敬的孙美壁老师。

半世心血育群英

1945年8月,传来了抗战胜利的消息,人们奔走相告,喜极而泣。我看到母亲高兴得满面泪流,望穿秋水的返乡时刻终于来了。为了赶上复学考试,哥哥带领十二岁的我在风雪交加的冬季,在泥泞的小道上步行四百里,历时半个月终于回到了我可爱的家乡九江,并如愿考上了同文中学。

1946年秋的一天,学校新来一位美国教师,她高高的个头,60岁左右,身体挺直,慈祥和蔼,见人就礼貌地微笑。我把这个消息告诉母亲。母亲惊喜交加地说,一定是孙老师回来了,我要去看她。在一个周末,母亲领着我们兄弟到同文礼拜堂前等候。果然孙先生来了,母亲迎上去,老远就叫:“Miss Thompson!”接着两人四目相对凝视良久,孙老师喊“你是岑英!”两人相互拥抱,含泪倾诉,却又常常激动得说不出话来。稍后,母亲把我们兄弟拉到孙老师面前说,“叫Grandma(外祖母)!”孙老师连连答应着,高兴极了。这就是我第一次见到我家两代人的恩师孙美壁老师时的情景。

关于孙美壁老师的身世,作为晚辈,我们并不了解多少,只知道她是美国基督教会派来的传教士和老师,终身未婚,所以一般人都叫她孙小姐,或叫她的英文名Miss Tompson。不论男女老少这样称呼她,她都喜欢。母亲告诉我,她的英文全名是Mey Bel Tompson,如按中文音译应读“美壁(名),汤姆逊(姓)”。据说她年轻时非常崇拜孙中山先生,便取自己姓中的一个“孙”字为姓,所以中文全名就叫孙美壁。

1915年孙老师就来到中国,在九江诺立书院任校长17年。1938年日军侵华,孙老师随同文中学西迁至四川壁山丁家坳办学。在这里,孙老师将聂耳的《义勇军进行曲》翻译成英文,教学生传唱。同文歌咏团在她任指挥时,将此曲及其他抗战歌曲在四川壁山、重庆等地公演,并在国际广播电台对外播放。

孙老师在中国从教30余年,培养的学生难计其数,其中不乏知名人士。在早期的学生中就出现过著名的民主人士,留下了可歌可泣的英雄故事。母亲告诉我她有一位学姐叫王立明,后与同文校友、留美学生、著名教育家刘湛恩结婚,改名刘王立明。王是早期中国民盟的中央委员。刘则是上海沪江大学校长,誉满全国的抗日烈士。

关于刘王立明的故事,我是1947年在同文听黄西主任说的,黄西和刘王立明是20年代的同班同学。当时读南伟烈大学(同文前身)时,毕业前都要举行一次英文演讲,题目是“我的志愿”。演讲会上,同学们有的说要当作家、有的说要做工程师等等。而轮到刘湛恩演讲时,他语出惊人,说:“我的志愿是做一位‘president’——总统!”在座的师生先是呆住了,继而发出一片开心的笑声。然而,十多年后,这个笑话却成了现实。刘湛恩当然没有当上总统,但他后来奋起求学,在美国获得教育博士学位,成为著名的教育家,回国后被聘为上海著名的沪江大学校长。西方国家非常尊重大学校长这个职务,英语中“总统”和“大学校长”是同一个词——President。更为令人敬佩的事还在后面:1937年日寇占领上海,为了达到文化统治,日本人邀请教育界的权威刘湛恩出面担任日占区的教育厅厅长。刘湛恩不但严词拒绝,而且带领学生上街游行抗议。日军恼羞成怒,当街枪杀了刘湛恩校长。爱国学生们抢回他的遗体秘密安葬,夫人刘王立明将他的血衣收藏了起来。抗战胜利后,学校便将刘校长的血衣陈列在图书馆大厅,供人们瞻仰和凭吊。

1951年,我赴沪高考,正好下榻于沪江大学。我便和曹桢尧、毛谦德、游亚东等几位同学在沪大工商管理系学生郭观玲小姐的陪同下来到沪江图书馆,瞻仰了我们的前辈、学长、伟大的抗日烈士的血衣。我们肃然整衣,列队向这位九江先烈敬礼。但愿他的在天之灵能知道故乡的亲人、后辈学子来看望他这位“President”先生。离开时,我又仔细察看了那件血衣胸部的弹痕,它使我联想起保存这件血衣的九江诺立书院毕业生王立明以及培养出如王立明这些新女性的孙美壁老师。

云天万里祭师魂

孙美壁老师主要是教英语和音乐。她是教高二、高三英语课程,我没有机会接受她的教诲,她对我英语的帮助主要是在音乐课上。我是她最后辅导的学生,并在她离开时便接过了她的指挥棒,成为同文中学合唱团的指挥。这样,我就成了她的关门弟子,成了同文中学演唱新中国的国歌《义勇军进行曲》的第一个指挥者。更没有想到的是音乐和指挥却伴随了我一生,在浙江大学和毕业后的大学教师合唱团我都担任了指挥任务,以致现在我退休后在九江学院老年合唱团还担任了指挥。

在谈到孙老师的音乐教学时,这里我要告诉大家一个令人欣慰的消息:当年与孙老师同时主持同文中学音乐活动的另一名青年教师还健在,他就是江西著名音乐家张翼教授,今年100岁,他已从省城回家乡九江安度晚年。2015年9月我邀请当年我的同班同学、本院退休的黄云从教授(89岁)一起寻访并宴请了张翼老师。事前我们有些顾虑,不知老师身体如何?还能认识我们这些耄耋弟子吗?一见面,大出意外,老师健康精神,行动思维几无衰退,我们忆起70年前的往事,畅谈现在的幸福生活。

张翼老师当年名张良安,九江人,国立上海音专(上海音乐学院前身,抗战时迁往福建)毕业,1947年受聘到同文中学任教,与孙美壁老师合作主持音乐教学和活动。张老师几十年来先后到安徽师大、江西师大、南昌大学、江西大学等高校任教授,中国一级作曲家、著名指挥家、教育家,出版音乐专集(歌曲、钢琴曲、电影插曲等)多本。他又是省音乐家协会副主席、省歌剧院音乐总监。他率江西省合唱团参加北京举行的世界合唱节比赛(十几个国家、几十个合唱团)获得银质奖,为国家和江西争得荣誉。

张老师在谈及他一生的经历和音乐成就时专门提到孙美壁老师。他说:我有幸与孙老师共事三年,对我的音乐业务长进大有帮助,我们虽是同事,实际她又是我的师长,她的音乐造诣、钢琴伴奏极为精致,在她的配合下,我们演唱了一些世界名曲,如亨德尔的《哈利路亚》、冼星海的《黄河大合唱》等等……听到我介绍孙老师回美国以后的情况,张老师感叹不已。

孙老师另一位出色的弟子叫杨千里。杨千里是孙老师最后一届英语教学的关门弟子,1950年高中毕业。杨千里和我同年,他聪明好学,和我有许多共同爱好,如滑冰、打球、演戏等。同文中学演出过曹禺的戏剧《雷雨》,他演父亲周朴园,我演大少爷周萍。孙老师是1950年回的美国,杨千里也于同年考入南京大学。毕业之际他毅然参军,被分配到解放军通讯学院任教,担任科技教学任务,后晋升为少将,被任命为通讯兵部副部长,成为我国现代化军事通讯专家和指挥员。

1984年我受九江市政府委派,赴北京教育部办理审批成立九江教育学院事宜,等待期间我试着去找杨千里。当时我心存顾虑:三十多年未见,也深知他的工作性质,不知能否见得到。谁知门卫战士礼貌地通知:杨部长今天有会,请你晚上九点到他家等候。战士还热情地告诉我地址。我们终于见面了,当年老同学的欢声笑语彻夜长谈。他对九江要成立教育学院很欣慰,他希望家乡多出人才,尽快发展,聊到深夜才送我回宾馆。第三天我在回九江的火车上听到一则广播电台的消息:我国在西昌成功发射一颗人造通信卫星,取得重大科技成果,而在现场向中央首长作情况汇报的正是杨千里将军。

2009年,我再去北京时杨千里已从领导岗位上退了下来,但作为通讯专家,经常出席或主持国内外的专业会议。这一次,他还告诉了我关于孙美壁老师回美国后的下落。

那是一次他受邀参加美国一个国际通讯科学的高级别会议。在会议结束前夕,主持人问他:“杨先生,你怎么会说一口带美国音的英语?照说你在大学应该是学俄语的。”杨回答:“我中学是学英语的,而且就是你们美国人教的,所以带美国音。”主持人惊讶了,问:“真的吗?在什么地方?老师叫什么?”千里就给他写下了:在中国九江,老师叫Miss Mey Bel Thompson。散会后,意料不到的事发生了。主持人告诉他说:“我找到了你老师的最后讯息,她已去世多年,墓地在美国加利福尼亚州帕萨迪市长青树公墓。”杨千里很激动,当时就做出一个决定,说:“我要去看我的老师!先生能否给我提供方便?”主持人开始有点犯难。殊不知开会在美国中东部,要去的地方在美国西部,相距数千公里啊!但美国人被这位中国学者将军的诚意感动了,于是美国海军的一位副部长决定亲自开车陪同杨千里去看孙美壁老师。在高速路上飞驰十多个小时到达目的地,杨千里捧上鲜花,找到公墓。公墓很大,最后找到了孙老师的墓碑,杨深深地向老师鞠躬敬礼,陪同去的美国朋友都被感动了。令人奇怪的是,墓碑上没有什么碑文,记载很简单,只有生卒年月、姓名。后来经杨千里访问,查阅到一篇专栏作家张一民所写、刊登在美国波士顿新闻上有关孙美壁老师的报道,才得知孙老师的身世和经历。

原来孙美壁老师是1885年生于美国南达科他州。1913年科罗拉多大学毕业,后留校任教两年。1915年由基督教会派往中国南昌葆灵女中,后调九江诺立书院当校长,同时兼九江同文中学英文和音乐教员(中途曾回美国读完哥伦比亚大学教育学硕士研究生)。她在中国生活了34年。墓碑上的生卒年月是1885.10.3~1967.7.23,享年82岁。孙老师终生未婚,在美国已无直系后裔。这位毕生奉献教育事业的孙美壁老师就这样默默地长眠在那里。