最近,一位老教授的讲课视频相当跑火,讲的是庐山脚下的陶渊明和他的一首《归园田居》:

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

教授认为,陶渊明种地基本是搞笑,“草盛豆苗稀”,那个鬼样子,还有心情写诗。语言妙趣横生,加上普通话讲成那个“鬼样子”,喜感爆棚。

许多人说陶渊明不会种地,几乎是铁案一桩。我却要为乡党老先生鸣个不平,一手称职的农活,如此轻率地一票否决,冤哉枉也!

“草盛豆苗稀”真不是“鬼样子”,据此考核陶渊明绩效不合格,纯属误伤。问问庐山脚下还在种田的人就知道,黄豆这玩意儿喜稀不喜密,太密了不透风,收成少不说,免不了歪瓜裂枣,品相口味不上档次,稀植反而是行家里手该有的样子。刚种的豆稀稀落落,刚出的苗陆陆续续,长不过野草,自然要过一段寄人篱下的日子嘛,草盛苗稀很正常。“晨兴理荒秽,带月荷锄归”不是为失败找借口,没有功劳说苦劳,正是农事程序的如实反映:因为刚出苗,所以要锄草。

就这么简单。

诗的前四句就是农事日记:南山下,园田好,种黄豆,刚出苗。苗太稀,草太高,起早贪黑锄杂草,不知折了几次腰。典型的农家日常,现场直播,看得见辛劳,听不出失望,“草盛”是出工理由,“苗稀”不是惨淡,恰恰是阶段性胜利成果。

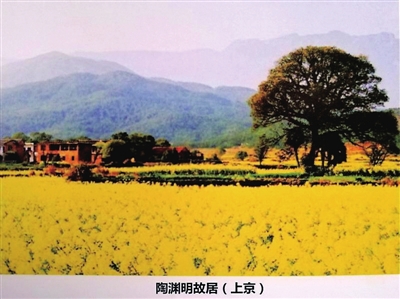

陶诗,时人讥为“田家语”。陶诗中的田家事,讥讽者只怕多数不屑,也不懂。没有种田经验,误读也正常。正如没有到过庐山的人不一定知道渊明老家叫栗里,于是一些资料想当然地改成“浔阳柴桑某里”,清清楚楚的故里弄得云迷雾罩。

陶渊明懂不懂农活,答案应该是肯定的,不然,那么多真实场景和真切体验的诗句从何而来?苏东坡说过,“非古人之耦耕植杖者,不能道此语;非予之世农,亦不能识此语之妙也。”(《苕溪渔隐丛话》卷三)我们看陶渊明诗中说的话,干的活儿,活脱脱一亩三分地世居的老农,农忙做庄稼汉,农闲才做诗人,听得到赶车的吆喝,闻得到邀酒的菜香,倒是看不出多少江洲、彭泽的痕迹,更找不到丝毫束带乌纱的影子。

所以,对于这首诗后四句的通行解释,我也有些不同看法。

一般认为,诗的落脚点是表达辞官归隐的无怨无悔:面朝黄土背朝天那都无所谓,只要不违背躲避官场,追求自由的心愿就OK。

这么说当然没有问题。谁都知道陶渊明之所以跑回家,因为当官当怕了,世事看透了,五进五出,淡入淡出,城头变换大王旗,世界不是想要的模样。何况领导上级那么多,检查评比那么密,一波不平一波又起地点头哈腰,颈椎腰椎受不了。罢罢罢,归去来兮!这个原因,用来看待陶渊明的人生抉择绝对靠谱,用作衡量陶渊明诗歌必不可少的准绳,似可商榷。陶渊明不是祥林嫂,没有唠唠叨叨坏毛病,看他归田后的诗歌,好像就那么几次,碰到不对路的来客和好心规劝的邻居,或是酒没喝好午夜梦回,偶尔忆苦思甜,发几句牢骚也是蜻蜓点水,多数时候把责任归于自己的不合时宜,避而不谈时局人事,看破不说破,一点没有苦大仇深的样子。生活可以苦了他,但胁迫不了他,所以他是陶渊明。相反,他的委屈,许多人帮他记着,动不动温习一通。我严重怀疑,这首诗最后那一“愿”受了同情的牵连,或许人家一天累个半死,只想早点回家喝点小酒解解乏,而悲悯的读者,习惯地把诗人衣上的汗渍看成伤口上的盐。

不妨看作一个普通农人的普通一天吧:天太晚,该回家了,路边杂草比地里更生猛,草上的露水打湿衣裳。湿身无所谓,但愿收成好。这更像切实的牵挂,理所当然。

许多时候,许多事情,离生活更近,与志向无关。

彭泽辞归,与往日生活说拜拜,这是陶渊明一生最后的门槛。跨过了,便不再流连,朝着田园越走越深。既已死心塌地当老农,天气桑麻新熟酒,老婆孩子热炕头,才是惯常样子。

围绕陶渊明的争论太多,许多疑问至今莫衷一是,恐是永久谜题。我觉得陶渊明是成心的,从官场到田园,从清晰到模糊,他一直退、一直退,以至于隐姓埋名,隐自己为“不知何许人也,亦不详姓字”,隐庐山为南山、南岳、南阜,求官非说是混工资,辞归偏找个奔妹妹丧事的借口,却喜颠颠直奔家门而去……他退隐得干净利索,却让后世伤透脑筋,望断南山也看不清面目。痴愚如我者,不知“不求甚解”的妙处,追根究底,总闹出隔靴搔痒的糗事,挺尴尬的。

一言至此,一念又生,聊成一绝博一笑——

《读桃花源记》自古几多询问客,迷津不渡总茫然。渔人独入桃花洞,忘得行程舍得船。